投稿日:2025年9月3日

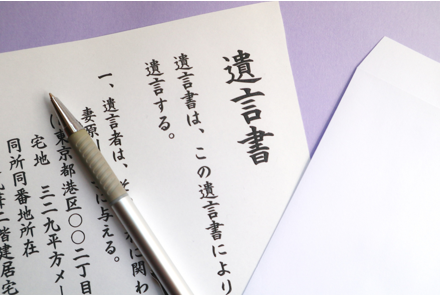

遺言は高齢になってから作成されるケースがほとんどです。

ごく稀に長期の海外出張がある、重篤な病気にかかった、自身の勉強のため等高齢となる前に作成される場合もありますが、特殊なケースに限られると思います。

そこで問題になるのが「遺言者に遺言を作成する能力があったのか」ということ。このことを遺言能力といいます。

今回は遺言能力について解説します。

民法963条では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」と定められ、その能力(遺言能力)とは「遺言者が遺言事項を具体的に決定し、その遺言によって自分が死んだ後にどのような結果をもたらすのかを理解できる能力のこと。」と解されています。

分かりやすい言葉で説明すると「理解力あるよね」ということです。

また、遺言能力に関し裁判で争われた場合「遺言の内容に即して見た時に、遺言者がその遺言内容を理解し、遺言をするとの判断をすることができる知的・精神的状態にあったか否か」により判断されますので、医学的な診断だけで判断されるものではなく(仮に医学的な知見から)認知症等の疑いがあったとしても遺言能力ありと判断された裁判例も多数存在します。

過去に遺言能力が争われた裁判例を見てみると、いくつか気付くことがあります。

①認知症等の症状が見られたとしても、それだけで遺言能力なしと判断されている訳ではない。

②裁判所は、できる限り遺言者の最終意思を尊重したいと考えていると思われる。

③医学的知見は重要な判断材料の一つではあるが、相続人の保護や公序良俗等が考慮される場合もあるため、医師の診断が全てではない。

このことを踏まえ、将来相続人から文句が出そうな遺言書を作成する場合、対策としては、

①作成動機や心情、背景等を付言に記載しておく。

②中立な立場の公証人が関与する公正証書で作成する。

③年齢や体調に見合った遺言内容にする。

④遺言作成日に近接する日に医師の認知機能に関する医師の診断を受け、診断書等を保管しておく。

となります。

個別具体性が高いため非常に奥が深いテーマですが、ごく簡単に解説すると以上となります。

実際に遺言書を作成する場合は、弁護士や司法書士等の専門家に相談してから作成しましょう。

2015.12.14

2025.12.4

2020.1.4

2025.5.17

2022.5.16

2026.1.19

2025.10.1

2024.10.16

2025.12.22

2026.1.15

© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE