投稿日:2025年8月3日

遺留分を侵害されているとして遺留分権を行使した場合、「遺留分を侵害してる額は●●円です」と、遺留分侵害額を厳密に見積もり(査定し)、遺留分相当の金銭が支払われるケースもあれば、「解決金」等の名目により遺留分侵害額を含めた一時金の支払いをもって解決するケースもあります。

争いを解決させるため、互いに納得のうえ金銭の授受を行うのであれば、その名目はどのようなものでもいい(特段気にする必要はない)のですが、相続税の申告が絡む場合は注意が必要です。

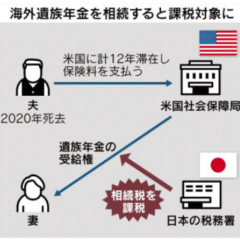

というのも、遺留分侵害額請求に基づき授受が行われた金銭は相続税の対象となりますが、損害賠償の部分は相続税に関係ないからです。

遺留分として金銭を支払った方(遺留分義務者)は、更正の請求により払い過ぎた相続税の還付を受けることができます。

一方、遺留分として金銭をもらった方(遺留分権利者)は、修正申告により受領した遺留分に係る相続税を申告納税することになります。

ここで問題になるのは、授受された金銭が遺留分侵害額だけなのか、それとも損害賠償や遅延利息等を含む額なのかです。

損害賠償の部分は原則非課税ですので、遺留分に関するする争いの中で損害賠償を含む一時金を授受することにより解決を図った場合、解決金のうちいくらが遺留分侵害額で、いくらが損害賠償なのかを明確にしておかなないと、正しく申告できないのです。

弁護士に遺留分の解決等の交渉を依頼した場合、話し合い、調停、裁判等の方法により遺留分侵害については金銭により解決が図られますが、合意書や調書に授受された金銭の内訳が記載されていないと、後日税務トラブルに発展してしまう可能性があるのです。

なので、僕は相続に強い本物のコンサルタントが必要だと思っています。

法律や税金を含め、相続そのものについて詳しいコンサルタントがコントロールタワーになることで、分野と分野の隙間を埋めることができ、全体として最適解を見出すことができるのです。

2015.12.14

2025.12.4

2020.1.4

2025.5.17

2022.5.16

2026.1.19

2025.10.1

2025.12.22

2026.1.15

2026.1.21

© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE